L’Agence américaine (FDA) de contrôle des aliments et des médicaments (seulement son rôle dans le contrôle des aliments sera considéré dans cet article) a démarré dernièrement le travail avec la nouvelle loi « Food Safety Modernisation Act » ou FSMA (Loi de modernisation de la sécurité sanitaire des aliments). L’application continue, par ailleurs, de faire l’objet de mesures de consolidation. La FSMA représente, à ne pas en douter, le nouveau Paradigme qui impactera la manière d’aborder la gestion de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans les décennies à venir. Elle constitue l’aboutissement d’efforts continus sur plus d’un siècle de la part de l’Agence fédérale pour adapter l’approche de contrôle de la sécurité sanitaire au commerce alimentaire qui se complexifie d’une année sur l’autre en parallèle avec la globalisation des échanges. La loi introduit un assouplissement considérable des procédures administratives et, dans le même temps, une plus grande responsabilisation des opérateurs privés face à la nouvelle réglementation.

Les efforts évoqués ont commencé au début du siècle passé. Les inspecteurs FDA de l’époque sillonnaient les points de vente, comprenant les marchés forains, pour prendre des échantillons et effectuer dessus des analyses de laboratoire sur lesquels reposait le précédent système de contrôle appelé « Contrôle par échantillonnage ». Mais, parmi les insuffisances de cette pratique du contrôle, révélées après, il y a le fait qu’entre le moment du prélèvement et la sortie des analyses, la marchandise est toujours en vente et, en cas de problème sanitaire, les consommateurs risquent d’en faire les frais et potentiellement en souffrir. La prise en compte de ces faiblesses du système de contrôle sus évoqué, appliqué également aux médicaments à l’époque, couplée avec l’occurrence d’incidents fatals, avait conduit la FDA à mettre en place la réglementation de 1938 qui demandait aux opérateurs de s’assurer de l’innocuité de leur produit avant de le mettre sur le marché. Par la suite, cette loi a été amendée à plusieurs occasions, c’est-à-dire lors de l’apparition de chaque incident sanitaire nécessitant une prise en considération dans la loi. Pour cette raison, la loi basée sur le « Contrôle par échantillonnage » est qualifiée de réactive.

Le HACCP (Hasard Analysis and Critical Control Point), en tant qu’approche de contrôle de la sécurité sanitaire de produits alimentaires, a été salué en tant que première tentative allant dans le sens de la prévention d’incidents avant leur matérialisation. Comme corollaire, les analyses de laboratoire mentionnées plus haut représentent une facette seulement du système de contrôle actuel.

Mais, avant le sacre aux USA du HACCP en tant qu’outil de référence d’appréciation de la qualité de travail dans les unités de production, il y a une trentaine d’années, les premières applications de son usage avaient déjà vu le jour d’abord dans le cas des produits dits « LACF » et « AF ». Ces deux catégories d’aliments ont représenté les deux portes principales d’accès des produits alimentaires exportés sur le marché US depuis les années soixante-dix.

Dans le cas des produits « LACF », pour « Law Acid Canned Food » (produits peu acides), la règle veut que ces aliments en conserve soient traités à la chaleur pour détruire la bactérie du Botulisme qui a été à l’origine de plusieurs incidents mortels aux USA jusqu’au début des années soixante-dix (avant l’application des règles du « LACF»). La réglementation « LACF » s’adresse essentiellement aux produits stérilisés en autoclave. Pour des considérations de prix des autoclaves, comprenant les éléments annexes (équipement de sertissage, contrats de maintenance etc.), les opérateurs marocains, très souvent de petite taille, sont loin d’être compétitifs sur le marché US pour ce type de produits. L’export de sardines en conserves dans le passé peut être considéré comme une exception tributaire de circonstances particulièrement favorables.

Les aliments dits « A/F », pour « Acidified Food » (produits acidifiés) sont des produits acides, ou rendus acides (pH inférieur ou égal à 4.6). Dans la mesure où les bactéries pathogènes, celle du Botulisme en particulier, ne se développent pas dans un tel milieu, un traitement modéré à la chaleur est suffisant pour de tels types de produits appelés aussi « Pickles ». Les Italiens, en particulier, mais les espagnols aussi et certains pays de l’Europe de l’Est ont lourdement investi dans ce secteur pour y avoir des technologies très concurrentielles. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas pour le Maroc. Le résultat est que ces gens achètent à tour de bras nos matières premières visées (olives, câpres, tomates et autres), les façonnent chez eux et exportent ces « Pickles » sur le marché US à des prix que nous ne pouvons suivre immédiatement. Cela nous laisse, pour ce qui concerne les deux « portes » mentionnées plus haut, la seule possibilité de vendre nos matières premières en vrac et en tirer de petits profits alors que les intermédiaires évoqués apprêtent nos produits selon des technologies somme toute accessibles, les revendent sous nos yeux sur le marché US et font de grands bénéfices.

Il faut rappeler que les deux portes d’accès au marché US résumées plus haut ont été optimisées essentiellement pour neutraliser le risque posé par la toxine du botulisme. Certaines qualités organoleptiques des produits peuvent en réalité se perdre, suite au traitement de stérilisation par exemple. Du reste, la réglementation américaine concernée n’a pas montré un grand intérêt auparavant pour d’autres produits commerciaux non optimisés selon l’une de ces deux options. C’est le cas par exemple des produits dont la sécurité sanitaire est assurée par une concentration en sel ou bien les produits déshydratés et autres. Mais, avec la globalisation des échanges de plus en plus effective et l’ouverture du marché US sur d’autres produits de terroir, développés selon des recettes ancestrales mais qui ont fait leurs preuves sur des centaines d’années, comme nombre de produits chez nous, la FSMA est venue avec des solutions innovantes pour permettre leur accès au marché américain. Le raisonnement n’est plus de se conformer à une porte d’entrée, avec des conditions préalablement établies, mais de montrer qu’un système de production (Process) pour produire un aliment donné garantit la sécurité sanitaire de l’aliment. Il s’agit en fait d’une troisième porte ouverte expressément pour tout opérateur, africain par exemple, qui peut montrer, en se basant sur des principes scientifiques, que, dans les conditions de préparation et d’offre au consommateur, son produit peut être considéré comme salubre.

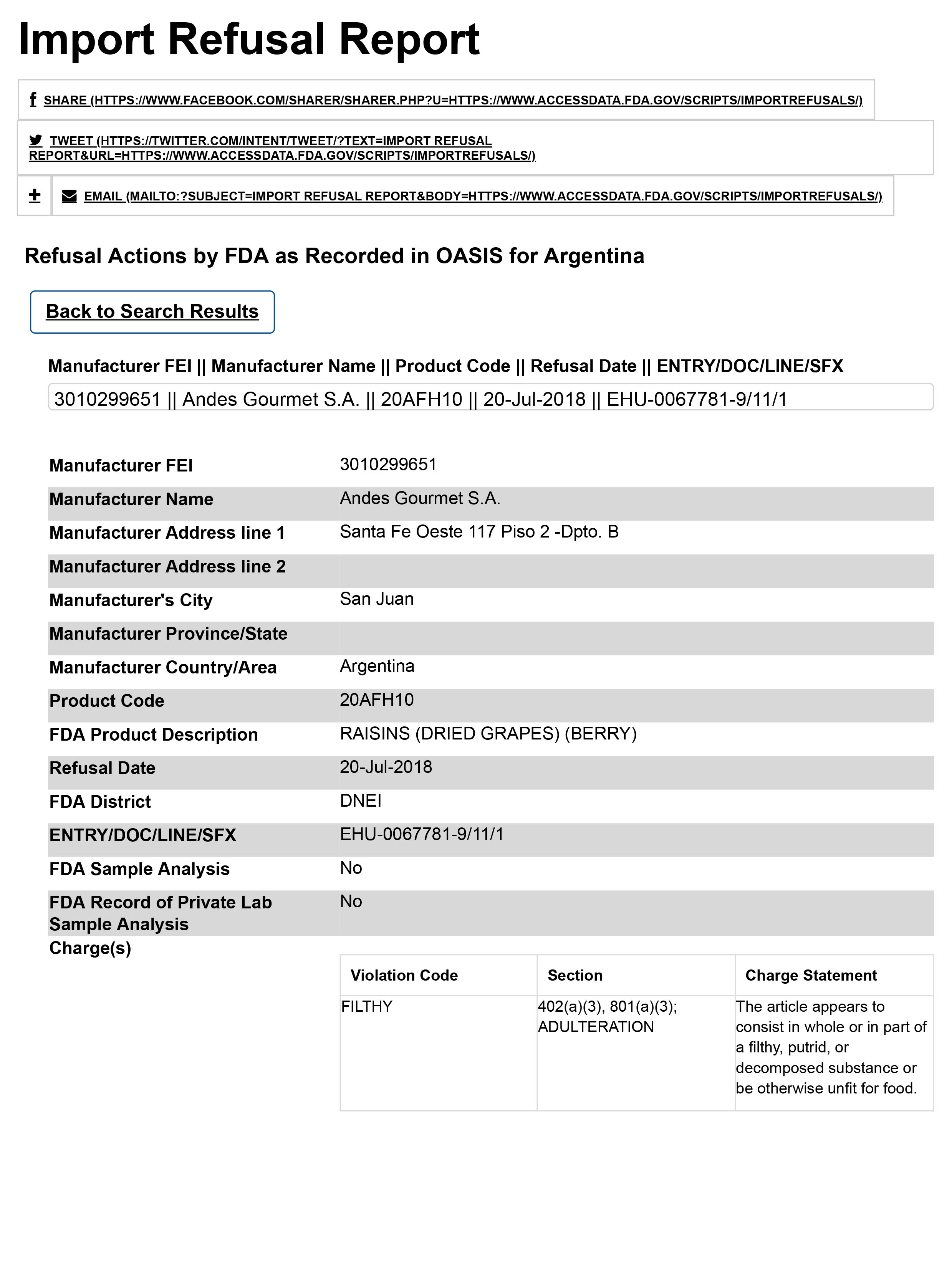

Sur un autre plan, et vis-à-vis de la loi, la FSMA a mis le statut de l’importateur au même niveau que celui du producteur américain. L’un est responsable sur les produits préparés dans son Unité et l’autre est responsable sur le produit qu’il importe d’une Unité étrangère. Autrement dit, la FSMA considère la responsabilité de ces deux types d’acteurs du secteur agroalimentaire américain comme identique car les deux intervenants offrent des produits dans les mêmes conditions au consommateur américain. Il revient donc à l’importateur de prendre les mesures adéquates pour s’assurer de la qualité des produits fabriqués dans l’unité du pays étranger, source de son approvisionnement. Le bon côté de cette loi est qu’elle facilite le travail de nos exportateurs en leur assignant un seul interlocuteur, à savoir leur partenaire importateur sur le marché US.

Avec l’application de la FSMA, le commerce devient beaucoup plus fluide et la vente directe au consommateur américain est à présent à portée de main des opérateurs africains, marocains en particulier. Toute la philosophie du travail de la FSMA est construite sur la prévention de tout risque, dans le HACCP ou bien à l’extérieur du HACCP (dans ce que l’on appelle les programmes prérequis) pour éviter, éventuellement, qu’il ne se matérialise et rend le produit en vente dangereux pour le consommateur. Il s’agit, en somme, de la distension du HACCP qui devient du coup le HARPC (Hasard Analysis Risk-Based Preventive Control).

Bonne chance aux exportateurs de notre secteur agroalimentaire.